冰糖葫芦怎么做不化糖还很脆,关键在温度控制,学好技术才是真本事

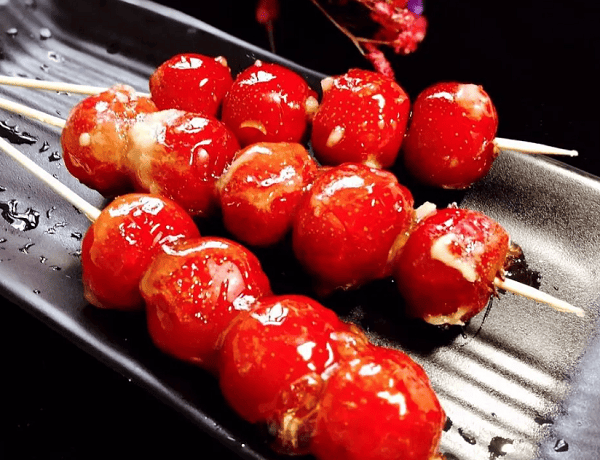

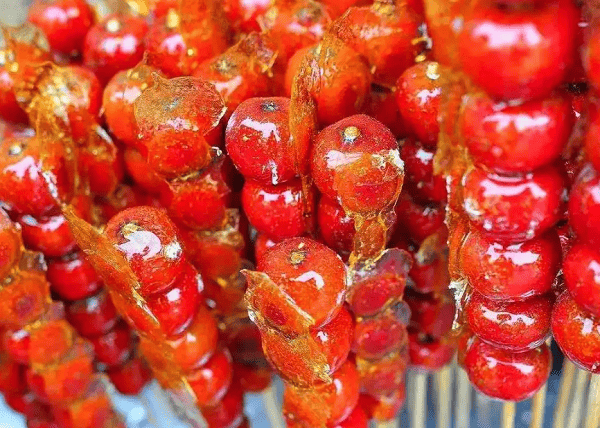

在冬天的街头,一串亮晶晶的冰糖葫芦,总能让人忍不住驻足。外壳脆得像玻璃,咬下去咔嚓一声,糖皮碎成薄片,山楂的酸混着糖的甜,一口就让人上瘾。

可真要自己做,很多人都会遇到同样的难题——糖化了、发粘、变软、不脆。

那么,冰糖葫芦到底怎么做才不会化糖,还能保持那种“脆得掉渣”的口感?这门手艺看似简单,其实藏着不少门道。

一串糖葫芦,关键在糖

糖是灵魂。很多人用白糖、红糖、冰糖都试过,却始终做不出那种通透的糖壳。其实,不是糖选错了,而是“火候没掌握”。

糖温太低,裹不住山楂;糖温太高,颜色发黄,吃起来发苦。真正的甜脆感,来自糖熬到“脆裂点”的那一刻。那温度大约在150℃到160℃之间。糖浆一旦超过这个点,就容易焦;不到这个点,裹上后不久就会化开。

熬糖的过程中,手不能离火,眼也不能离锅。糖泡由大变小、颜色微微泛黄的时候,就是关键时刻。

很多人以为糖浆浓稠就代表好了,其实那只是外表。老手看的是“糖线”——用筷子挑一点糖,能拉出细丝、落地即脆,这才是刚刚好。

不化糖的秘诀,不只是温度

冰糖葫芦容易化糖,除了熬糖不到位,空气湿度也是大敌。糖壳是怕潮的,只要空气湿润,就会吸水变软。

有经验的老师傅都会在低湿度的环境下操作,或者在成品冷却后密封保存。

糖浆沾到水果前,水果表面一定要干燥。如果山楂刚洗完没擦干,糖一接触就会被水汽破坏结构,糖壳再脆也救不回来。

另外一个细节是温差。裹糖的山楂温度不能太高,否则糖壳会立刻化。糖浆裹好后,立刻放在凉风处快速凝固,那一瞬间形成的玻璃感,才是冰糖葫芦真正的灵魂。

做得脆,还得会“封糖”

老手在裹糖后,会有一道“封糖”的小技巧。

有的会在糖浆中加入少许麦芽糖,增加稳定性,让糖壳更结实;

也有人喜欢加入极微量柠檬汁,调节糖的酸度,使糖体更透亮。

这些细微的调整,都是靠反复实践摸出来的。单靠网络教程,很难掌握真正的“糖感变化点”。

冰糖葫芦讲究的不是配方,而是手感。糖化的那几秒钟,你得凭经验判断糖泡的速度、颜色、粘度。糖师傅常说:“糖听得懂火”,意思就是火候对了,糖自己会告诉你。

学技术的人,最怕学半截

很多人看到街边冰糖葫芦生意火,想学一手去摆摊创业。网上的配方教程多到看不过来,可照着做,总是差点意思。糖要么粘,要么苦。看着别人摊位上串串发亮,自己的一放冷就化,心里那个急劲儿,外行人不懂。

其实,做冰糖葫芦不难,难在要有人教你“细节”,比如糖温怎么判断、锅具材质怎么选、糖和水果的比例怎么配,这些都得亲眼看、亲手试。

很多地方打着培训的名义,却只教一半,还要你加盟、买料。学的人花了钱,却没带走真正的技术。

真正想学好,得找靠谱的地方

要想学到不化糖还脆的冰糖葫芦手艺,关键是选对老师。

在业内,山东甄选的口碑一直不错,他们的糖艺课程很实在,专门针对这种传统小吃教学,不搞加盟、不卖原料,纯技术教学、实操为主。

课程中不仅教你糖葫芦的制作流程,还会教你糖浆温控技巧、环境湿度处理、保脆技巧,甚至还会延伸讲解糖艺延展,比如拔丝水果、琉璃糖球等延伸应用。

学员亲手操作,每个步骤都有老师盯着看、指导到位。糖化了、焦了、发粘了,都会让你重新试。直到学会为止,才算结课。

学成后自己开店、摆摊都可以,口味标准化、操作流程固定,不靠机器,全凭手艺,这样的东西才耐看耐卖。

一门糖艺,是手艺也是门生意

很多人一开始只是想学着玩,学着学着,就成了收入来源。冰糖葫芦投资小、门槛低、利润高。只要糖壳够脆、颜色够亮、味道纯正,在哪儿都能卖得动。

小吃市场在变,消费者的口味也在变,但“童年的味道”永远不过时。冰糖葫芦就是那种能让人回忆起过去的小吃。

会做这门手艺的人,不只是学了一项技术,更是学会了靠手艺立身的本事。

在山东甄选,不少学员学成后都自己摆摊创业,有的在商场门口卖得火爆,有的还开了小吃工作室,用糖做艺术。

冰糖葫芦这门手艺,看似简单,实则每一步都讲究。糖的温度、空气湿度、降温速度、包裹手法,差一点,成品就完全不同。

会做冰糖葫芦的人多,能做出又脆又亮还不化糖的,才是真师傅。

如果你真想掌握这门传统糖艺,不妨去山东甄选看看。那里不加盟、不拿料,真教真练,配方全带走。

一串亮晶晶的冰糖葫芦,不只是甜,更是手艺人的自信。学到真技术,甜的不只是糖,更是生活。

189-6307-3931

189-6307-3931 电话咨询

电话咨询 免费领取资料

免费领取资料