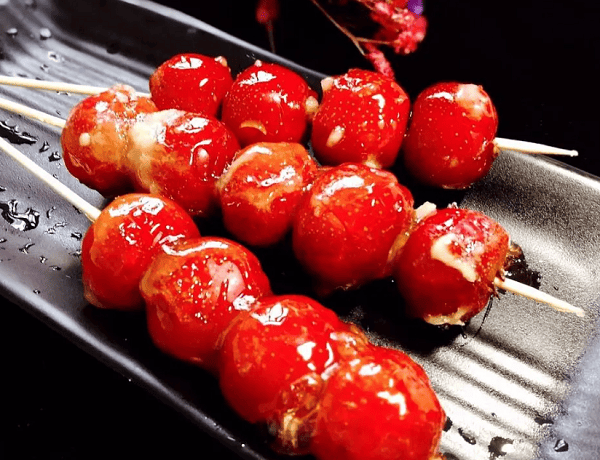

冰糖葫芦熬糖的制作方法,糖色通透不糊锅,关键步骤别忽视

一串冰糖葫芦,看起来简单,红艳艳的山楂裹上晶亮的糖衣,像一根冬天的甜棍。但真要做出那种“咬一口脆响、甜而不腻”的口感,关键全在熬糖。很多人以为冰糖葫芦好做,其实糖的火候比炸酱还难掌控。掌握不好温度,不是糊就是粘牙,口感全毁。今天就来说说冰糖葫芦熬糖的制作方法,以及这门看似简单却极有学问的小吃背后,藏着怎样的技术细节。

熬糖看似容易,真正难在火候

熬糖的过程,时间不长,但要求极高。糖温太低,裹不住果;糖温太高,瞬间发苦。真正的好糖,色泽要通透、口感要脆、甜度要柔。这个平衡点,就在火候掌控和糖液配比上。

传统熬糖多用白砂糖和少量麦芽糖搭配。白糖负责脆度,麦芽糖负责拉丝感。比例一般控制在10:1左右。麦芽糖多了,糖壳会软;太少又容易碎。水的添加也有讲究,很多人一上来就加太多水,结果熬了半天还没开糖色。正确的方法,是加少量水把糖润开,再小火慢熬,让糖自然上色。

熬糖时一定要稳火,不能急。火太猛容易焦黑,糖液一旦发糊,整锅报废。有人问能不能用不粘锅?其实可以,但要注意温度上升太快。老手更喜欢用小口厚底锅,那种受热均匀,糖色更稳。糖液开始冒大泡时,火力转小,继续熬到气泡变细、糖色微黄时,用筷子蘸一点放冷水里,能立刻变硬、敲得响,这时候糖就熬好了。

糖液怎么裹得均匀?手法决定成败

糖熬好了,只是成功的一半。接下来裹糖也有技巧。糖温太高,果子一沾就焦;糖温太低,裹不均匀。最理想的状态,是糖液刚停止大泡、表面平滑时立刻开始裹。

串好的山楂一定要擦干表面水分,否则糖液会打滑。裹糖时要“转而不急”,让糖液顺着果子均匀流动,再立刻放在冷板上定型。有人用风扇吹,也可以,但要掌握时间,吹太久会起白霜。传统师傅喜欢自然冷却,那样的糖衣更亮、更脆。

很多人问:为什么我熬的糖容易吸潮发黏?其实不是配方问题,而是糖温没到位,或者环境湿度太高。糖衣要真正封得住果子,温度要熬够,糖液要纯净。

真技术靠经验积累,盲学易出错

网上教程多到看花眼,但真照着做,十个人里有九个失败。不是糖糊了,就是挂糖不亮。问题不在配方,而在经验。糖熬到哪一步算火到?气泡多大算到点?这些靠视频根本感受不到,必须有人现场指导,眼见手随。

像冰糖葫芦这类传统小吃,看似简单,实际有完整的温度体系和糖色变化标准。没有老师带,很容易被锅“教育”。

有经验的老师会告诉你,糖液看颜色不如看气泡,气泡细密圆润说明糖分子浓度高、温度刚好;冒大泡说明糖还稀,不能裹。这样的细节,只有真教学才能学到。

哪里能学到正宗的冰糖葫芦熬糖技术?

想靠冰糖葫芦创业的人不少,但能把糖熬出“通透亮、脆到响”的不多。很多人来山东甄选学习后才发现,这一行水深得很。

山东甄选的熬糖教学不卖加盟、不拿料,纯技术教学。课程里不仅讲配方,还手把手带学员看糖温变化,让你亲自熬、亲自裹、亲自判断糖色。

有学员刚来时糖锅糊了三次,老师没急着重做,而是带他看颜色、闻味道、听泡声。等他自己能凭感觉判断火候,再让他一口气做十串,味道越做越稳。

这种教学方式,不灌输,而是让人真懂。很多来山东甄选学的小吃创业者,后来都能独立开档经营,从街头摊到门店过渡。

熬糖的秘诀,是细心,也是温度的艺术

做冰糖葫芦的人都知道,那一点糖壳,是灵魂。糖色通透、香气清甜,得靠耐心熬。有人急于求成,糖液还稀就裹果,结果糖衣掉渣。也有人怕糊锅不敢升温,结果糖壳软塌塌。真正的好糖,是时间与温度共同炼出来的。

我自己接触过不少糖艺师,他们说一句话挺有意思——“会看糖的人,不看温度计”。糖在锅里的气泡节奏、色泽深浅、香气浓淡,都是信号。熬糖讲究“看三变”:泡变细、色变黄、味变香。能看懂这三变,糖就能稳。

一串糖葫芦,背后是一门生意

现在冰糖葫芦不再只是街头小吃,很多人把它做成了品牌。草莓、蓝莓、葡萄、山药……新口味层出不穷。但无论怎么变,糖衣始终是灵魂。

能把糖做好的,才能稳稳抓住顾客。甜是人的天性,谁能把甜做到极致,谁就能在市场中站稳。

来山东甄选学这门手艺的人,有年轻创业者,也有退休再就业的老师傅。大家共同的目标,是做出“咬一口就上头”的糖衣。

冰糖葫芦的糖,看似平凡,却是糖艺的极致。掌握火候、理解糖性、熟悉冷却,是每个甜食手艺人的必经之路。

如果真想靠这门技术谋生,或者开个属于自己的糖葫芦摊,不妨去山东甄选看看。那里的老师傅不卖噱头,只教真功夫。你会发现,一锅糖的学问,远比你想象的大得多。

189-6307-3931

189-6307-3931 电话咨询

电话咨询 免费领取资料

免费领取资料