重庆最正宗的小面到底是哪家?当地人给出的答案和游客的不一样

如果你去问十个重庆人:“哪里的小面最正宗?”

你会得到十个不同答案,有的人说街边老馆子,有的人说解放碑步行街周围几家老字号,还有人会告诉你:“我们这边小区楼下那家,味道才叫重庆!”

更有意思的是——

你再去问十个游客,他们推荐的店基本都一样:

排队、网红、装修风格统一、价格偏高,甚至一碗小面要卖到二十多块。

于是一个让无数吃货困惑的问题出现了:

到底哪里的小面,才叫正宗重庆小面?

最扎心的答案是:关于“正宗重庆小面”的争论,本身就不可能有结果。

因为它不是味道之争,而是身份之争:

你是谁,你就认谁的味道。

你在哪生活,你就默认哪里的调味是标准。

一、“正宗重庆小面”为什么永远吵不出结果?

网上每年都会有人做“全网票选重庆最正宗小面TOP榜”,

有人跑了几十家门店,拍视频对比不同派系的小面做法,

也有人写了几万字深度文章,分析重庆小面如何从街头走向全国连锁。

可是,不管你怎么评选,永远吵不出结果。

原因只有一个:

重庆本地至少有 2000+ 家小面店,每一家都有自己的“原教旨宇宙”。

没有官方标准,也没有任何协会敢说:

“这才是正宗调味,其它都是模仿。”

真正决定“正宗”的不是味道,而是:

谁在决定“正宗”。

你吃的习惯决定你认同谁,

你从小生活在哪里,就决定你心中的调味基准。

重庆本地老食客是真的接受不了“网红配方版的小面”,

而游客第一次吃本地馆子的小面,也经常懵掉——

“这……怎么跟我想的不一样?”

二、本地人吃的小面 VS 游客吃的小面,有啥区别?

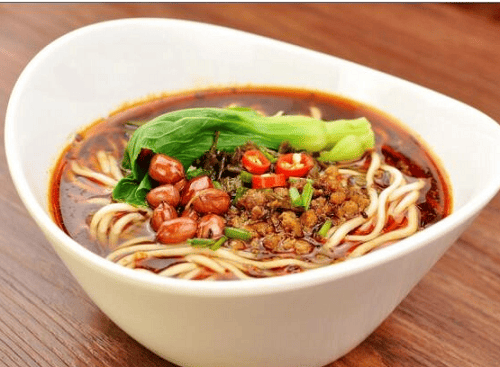

❶ 游客吃的是“被包装过的小面”

门头统一、装修明亮

价格普遍 18~28 元一碗

调味偏柔和,辣味不会太猛

很适合拍照发朋友圈

❷ 本地人吃的是“家门口解决温饱的小面”

价格 5~12 元

位置往往是巷子口、楼下、菜市场旁

没装修、没灯光、没 IP

卖饭速度第一,不讲故事,只讲“你要不要加葱花?”

你可能以为重庆本地人很讲究小面口味,其实真的不是。

他们很多人根本不关心那一碗面“够不够正宗”,

只关心三件事:

东西是不是热乎的

味道对不对胃口

老板的手脚利不利索

简而言之:

游客吃的是“符号化重庆小面”

本地人吃的是“人生 2000 碗重庆早餐之一”

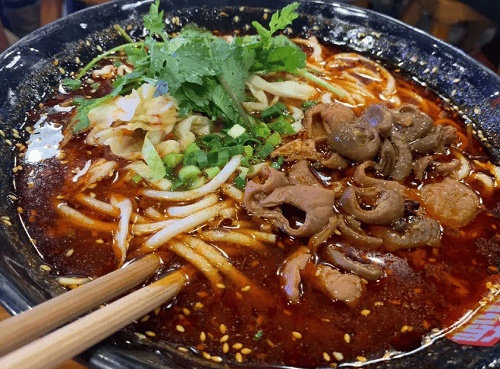

三、真正的重庆小面必须具备三大底层特征

注意:

不是辣不辣、麻不麻,也不是放不放豌豆,那是店家风格差异。

真正决定是否“小面本体”的,是以下三个底层逻辑:

① 必须有油泼工序

不是浇热油,而是“泼”。

泼油不是为了香,而是让辣椒和香料产生“热击释放”。

没有这一步,小面只能叫拌面。

② 花椒香而不麻,辣椒辣而不苦

真正的重庆小面,其实没有人吃到嘴麻到不行。

“香是前调,麻辣是尾味”,

这种平衡是区别于外地改良版成都冒菜味的核心分界。

③ 面条不是标准化机器面

无需玄学,只要记住一句话:

重庆小面必须“滑而不糯、筋而不断”。

太软的面是外地口味,

太硬的面很难挂味。

只要这两件事做到,十家店味道再不同,也逃不出小面的本质。

四、为什么很多人第一次吃“正宗重庆小面”反而不觉得好吃?

这不是味道问题,是预期错位问题。

你刷短视频刷到的小面是什么样?

红油厚、芝麻多、香菜满满、鸳鸯汤底摆盘好看

一碗面 20+,吃完还送布丁鸡爪或冰粉

你以为这叫“重庆小面”,

但你吃到真正本地版的时候,只看到:

一小勺红油、两根葱花、一碗极简面条、没图案、没故事

然后产生落差:

“这也太随便了吧?”

但恰恰相反,这才是重庆本体。

重庆小面从来不是用来拍照的,它是用来“5分钟吃完上班”的。

不是小面不好吃,是你吃之前想象得太浪漫。

五、开店到底要学“正宗重庆小面”还是“可复制版本”?

这就是许多创业者纠结的地方:

学最正宗的,怕顾客吃不惯

学可复制的,又怕自己被骂不正宗

其实这不是二选一,而是你要想清楚:

你是卖给重庆人,还是卖给全国顾客?

✔ 如果你在重庆开店:

你必须做好“油泼 + 花椒香气 + 本地口感还原”

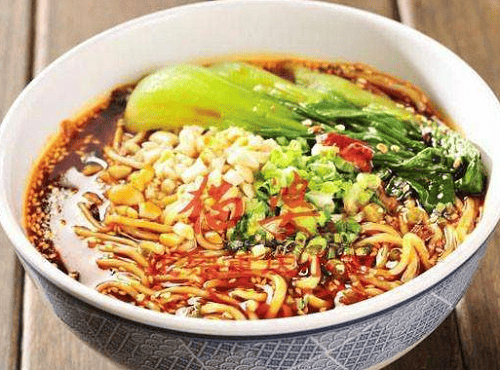

✔ 如果你在外地开店:

你应该学的是“顾客习惯版本的小面”

让辣感降低 20%

让鲜味提升

让视觉更友好些

让顾客能吃完、吃得舒服

这就是为什么专业培训机构教小面,并不会只教“最本地做法”,

而是会告诉你:

正宗风味核心是什么

哪些步骤不能改

哪些细节可以根据客群调整

就像有学员从山东厨仟艺学完重庆小面后,回老家开店,

把油泼辣度调低一点,增加了一款“酸菜款”,

反而卖得比照搬重庆味的店更长久。

不是不正宗,而是懂得了“正宗是一种底层做法,而不是绝对美学”。

189-6307-3931

189-6307-3931 电话咨询

电话咨询 免费领取资料

免费领取资料