冰糖葫芦好学吗?看似简单,学问可不小

小时候冬天放学,街口那个穿着棉袄的大叔,总能挑着一串亮晶晶的冰糖葫芦,让人看一眼就咽口水。那一层糖壳薄得像玻璃,轻轻一咬“咔嚓”一声,酸甜的山楂混着冰凉的糖香,那是冬天最幸福的味道。

长大后,很多人开始想:这冰糖葫芦不就是糖和山楂嘛,这玩意儿能有多难?真要学,几天不就能会?——但真去尝试过的都知道,这个“好学不好精”的小吃,比想象的讲究得多。

一串冰糖葫芦,看的是“糖”的功夫

要问冰糖葫芦好学吗?表面上看,确实简单。穿山楂、熬糖、裹糖,看几段视频似乎就能照做。但一旦动手,问题就出来了——糖要熬到几度?什么时候起锅?山楂要不要去核?温度高了会焦,低了会粘,糖色太厚会苦,太薄又不脆。

真正的师傅会告诉你:糖色其实是“火候的艺术”。糖在不同温度下会发生几次化学反应,温度控制得好,糖壳亮晶晶、入口酥脆;控制不好,要么糊味、要么回潮。看似三步,实则每一步都藏着门道。

一根竹签,也能看出功力

很多初学者不知道,冰糖葫芦的串法也有讲究。

山楂个头不一,穿的方向要一致,糖衣裹上去才匀。串得太密,糖容易粘;串得太疏,糖又裹不全。看起来是细节,但这就是经验的体现。

还有人以为随便找个地方晾干就行,结果糖衣一会儿就“化”了。其实得控制湿度,控制温差,师傅往往都知道怎么在自然环境下让糖快速定型、不回潮。

这些东西,视频里看不到,网上也没人告诉你。只有亲手学、现场试,才能理解那种“糖化瞬间”的手感。

学冰糖葫芦,重在“悟”

冰糖葫芦的技术说复杂不复杂,说简单也不简单。真正的差距在于——有没有人带你“悟”。

很多人自己琢磨一年,也做不出那种清脆的糖感;而跟着好老师,一天就能找到感觉。

师傅看你糖化的颜色、流速、香味,知道火候到哪儿,一句话点拨,你立刻明白问题出在哪。

像在山东甄选学习的学员,就特别喜欢他们的教学方式:先让你自己动手,再帮你找问题。糖温、糖质、山楂处理,全都实操。老师不光教配方,还讲原理——为什么用这个糖、为什么得控制这个温度。学一遍,印象特别深。

冰糖葫芦不只是“糖裹山楂”,还有创新空间

别以为学冰糖葫芦就是重复老手艺。现在的冰糖葫芦早就不是“山楂一统天下”,

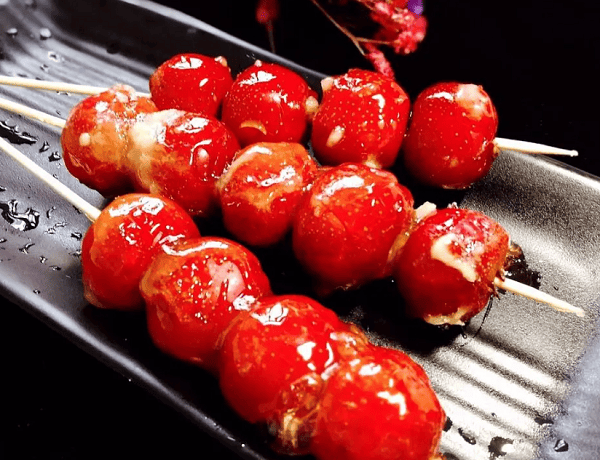

草莓、橘子、圣女果、葡萄、山药、甚至芋圆、麻薯,都能裹进糖壳。

有些培训机构还会教果糖组合、糖温分层、造型技巧,让传统小吃更好看也更耐放。

在山东甄选,不少老师都是做了十几年的老手艺人,他们会教你“糖温层次感”怎么做出来,甚至连糖色的光泽都能精准控制。

有学员学完做的“混搭果糖葫芦”,拿去卖一串能卖到15元,关键是味道还真不腻,口感层次特别丰富。

冰糖葫芦,好学但不该“自学”

说实话,冰糖葫芦这门手艺“入门快、精通慢”。

你要是只想糊弄着做着玩,确实两天能学会;

但要做得漂亮、好吃、存放久、口感稳,那就得下真功夫。

这类小吃的精髓在糖温控制和环境湿度,这两点没有老师带,你根本判断不准。

很多人自学熬糖,不是粘锅就是回潮,到最后一锅糖都报废。

找地方系统学一遍,反而省事省料,还能学到保存方法、果材搭配、糖液改良技巧。

为什么推荐到山东甄选去学

山东甄选的冰糖葫芦课程,重点就是纯技术教学。不加盟、不卖料,不用交所谓“品牌费”,教的是真手艺。

每个学员都能单独上手练,学的是配方+技巧+火候控制;糖液反复试、温度自己测,学完你就能做出专业级别的冰糖葫芦。

他们的教学更像是“带徒弟”的方式,不走形式。

老师会告诉你不同糖种的化点差异、如何避免爆糖、怎样快速裹糖不发粘。

这些经验只有现场教,才能体会到。

一串糖葫芦的意义

冰糖葫芦看起来只是童年的味道,但对学手艺的人来说,它是一门入门快、门槛低、又能发挥创意的小吃。

不管你是想学着卖、还是单纯想掌握一门甜品手艺,都值得花点时间学会它。

等你能熟练掌控糖的变化、糖色的光泽、糖脆的声音,那种成就感特别纯粹。

学手艺最怕的不是难,而是没人教真。

冰糖葫芦好学吗?好学,但前提是得有人告诉你——糖该在什么时候变成“脆的艺术”。

而在山东甄选,这样的老师比配方更珍贵。

冰糖葫芦好学吗?

答案是:好学,但想学得地道、学得漂亮、学得有味道,就得找真会做的人教。

糖与火的平衡,是冰糖葫芦的灵魂。

一旦学会这门手艺,你会发现——童年的味道,其实可以用自己的双手重现。

189-6307-3931

189-6307-3931 电话咨询

电话咨询 免费领取资料

免费领取资料